為何我會全職加入幣圈?

前陣子宣布加入某Crypto VC後,不少人私訊我原因,在前公司的時候因為擔任傳教士的角色也很多人好奇我到底為何對crypto這麼著迷,甚至還找個full time工作,可以說是真的All in這個產業,剛好藉這個機會來好好說明我轉換跑道的原因。

在看美股的4年之中,可以深刻感受到2021年所有產業都受到crypto的衝擊,支付龍頭V/MA開始支援加密貨幣,消費/奢侈產業龍頭如NKE、LVMH思考如何使用NFT作為marketing工具、遊戲業Ubisoft考慮讓遊戲加入NFT與代幣經濟、FB改名成Meta、Square改名成Block、Shopify支援NFT,這些事件一直出現在新聞標題上讓人不禁思考背後代表的趨勢。

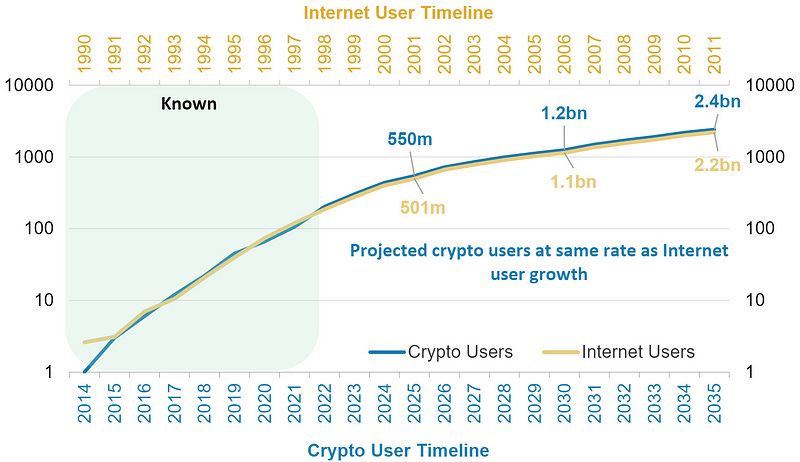

其實最重要的原因是我認為 crypto / block chain的科技將很有可能重塑下一代網路的形狀,也就是web3 ,從GS這張圖就可以看出來,crypto users與internet users成長趨勢竟如此雷同,以2021年底對照web2的時期還在1997年,連網路泡沫都還沒到呢!

而要築構出web3會用到許多crypto的應用,包括stable coin / Bitcoin (作為計價/支付/價值儲存工具)、Ethereum與其他Layer 1 & 2平台 (作為最底層的計算協議)、去中心化的硬體基礎設施 (影像、串流、儲存、感應器、通訊)、NFT (運用在digital ID/產權證明/憑證上)、Defi (提供web3資產各式金融服務)、DAO (社群治理),而我認為metaverse將會成為web 2.0手機時刻,真正解放web3.0帶來的價值。

就這樣把所有的buzzworld給串在一起了,為了更早參與web3的興起,我選擇全職投入幣圈。

甚麼是web3? 為甚麼要有web3?

定義太多了,最精準的我想是Andy Matthew所說的:

All websites and databases and accounts and service are running on one share server and anyone can program it

而最有名的是Chris Dixon所說的:

web3 = read / write / own ,透過擁有NFT與token將網路的價值返還給user and developer

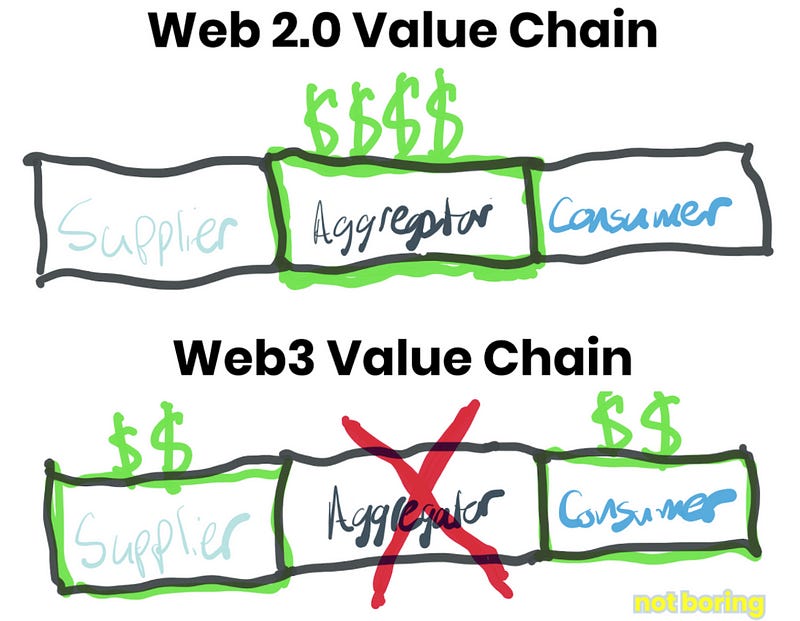

如下圖也很清楚展現web2的價值被集中在所謂的aggregator之中 (參見Ben Thompson的 aggregator theory),像是Amazon、Meta、Google掌握了大部分的網路價值,其中很重要的原因是網路使發送內容/複製內容的邊際成本降至零,自然而然聚合大量的內容,另外透過網路效應也聚合了消費者,如此一來web2的網路巨頭可以輕鬆壟斷內容發布的管道,並成為aggregator (如Google在搜尋引擎、FB在社群媒體獨大),當價值鏈上某個環節被壟斷之後,價值自然像黑洞般被聚合到壟斷者身上,加上資料被壟斷在walled garden之中,用戶轉換的成本大增,科技巨頭們大者恆大,身為上市公司持續追求成長的宿命也意味著他們將持續從supplier (也就是創作者、司機、房屋主)與consumer吸取價值,我們看到youtuber對於Google的不滿,另一方面雖然youtube廣告越來越多,但youtube仍持續增加佔據我們注意力的時間,而Google目前最重要的成長動能也來自youtube。

你可能會想說youtuber上傳的影片在自己電腦阿,他們可以任意上傳到不同平台,怎麼會是被google控制? 除了用戶多曝光容易之外,youtube上的廣告收入比其他平台好,因為google 掌握了第一手資料,廣告打得更為精準 ,廣告商也願意花更多錢在每一個用戶身上,對於youtuber來說,每一個用戶的變現能力也比較好,所以創作者走不了,用戶當然也走不了。

而web3想透過區塊鏈技術將網路服務運作在share server上,區塊鏈一個重要的特性就是任何人可以取得資料,但不擁有他們, 而walled garden屹立不搖的一個重要原因正是aggregator持有consumer data而取得強大的競爭優勢 ,如上面youtube例子,web3的資料互通性將打倒walled garden,科技巨頭不會提供所有的服務,因為資料的互通性(interoperability)以及服務的可組合性(composability),創新的速度也會加速。

web3如何取代web2的商業模式?

基本上網路產業的商業模式就分為兩種,一種是 marketplace模式如Amazon, Uber, Airbnb一樣,聚合供給與需求並從中抽取固定比例的交易額當作平台費用,另外一種就是 廣告模式 ,如Google、Meta (FB)等公司。

在web3 marketplace模式之中,最經典的就是交易所uniswap,透過簡單的數學公式x*y=k,讓所有人都可以成為流動性的提供者並從中賺取報酬,在現有的金融體系之中,造市商與券商賺走大部分的流動性提供利潤,而 web3透過智慧合約的部屬去除中間人(券商),將價值返還給消費者 (交易者) ,還記得上面web3 value chain的圖嗎?

web3的基礎設施,儲存、頻寬、通訊、甚至計算力都可以改變成marketplace方式,透過智能合約自動執行價值交換,聚合多餘的supply,並透過代幣經濟(tokenomic)的設計來增強分散式基礎設施的穩定性,來提供更為便宜的網路基礎設施服務。

而廣告模式更值得深入討論,前面提到web3的walled garden會倒下,data會掌握在user手中, 更便利的網路服務不會根據瀏覽紀錄提供,而是你在錢包擁有甚麼來做個性化的服務提供 ,任何網路的資料都可以是NFT,一篇貼文、一則紀錄,而這個都有價格,在網路上的資料並不是平白無故就送給FB,甚至是會有平台讓你抵押你在網路上的碎片資料而有報酬,若不想要隨時可以賣掉,甚至直接銷毀。web 2.0的個性化網路服務取決你的網站上的瀏覽紀錄,web3個性化服務取決於你手上NFT與token,而它們的擁有權在你手上。

因為鏈上的交易資料是全部公開的,任何人都可以取得, web2的精準行銷將在web3將轉變成精準空投,近期ENS、SOS都是很好的例子,它們透過鏈上資料將token投放到這些服務想targeting的用戶,原本要上繳到FB的行銷費用可以直接空投給消費者,又是另一個web3將價值返還給消費者的例子。未來透過 鏈上資料 + 個人化錢包資料所發展出新的投放演算法將可能是adtech未來的潮流 ,如何**優化token inflation來達到最佳的用戶獲取成本(CAC)**也是未來公司內部行銷人都必須學的技能。

在web3,除了行銷方式被徹底改變,從創作者變現的角度來思考也會有很大的變化,也因為變現的手段變得更多元,網路的生態也會有所改變。在web3創作者經營社群可以想像成一個漏斗,在上層漏斗透過社群網站面對最廣大的群眾經營社群,而獲利的方式會透過向底層的粉絲(鐵粉)賣出NFT/接受打賞,創作者可以自行設計NFT的用途,如一個私密社群access pass,或是在社群上收到的小費可以放到一個DAO的treasury,NFT或是token可以擁有該DAO treasury的用途決定權,也就是說這個文未來在Twitter上收到的小費或是該作者在去中心化的出版平台(mirror)所募得的資金,我有10%的請求權。這些動作全部可以在區塊鏈上的智能合約自動執行。

延伸: 陳零九將9%經紀分出去!?最屌的陳零九宇宙來了!

在過去廣告模式,媒體/創作者追求流量,因為營收是以per click / per impression來計價,基本上數位廣告的肉大多被FB、GOOGL瓜分,近幾年訂閱模式開始流行,創作者可在特定領域長期產出內容品質穩定的作品來吸引訂閱戶,雖然比起廣告收入更加穩定,但 一致的價格並不能完整捕捉不同會員對於創作者的關係所產生之不同價值 ,而NFT模式透過更具流動性的交易市場來完整捕抓每一位粉絲的價值,對於創作者來獲利潛力更大。因此對於歌手、名人陸續推出NFT也不必太意外。

上述幾個例子結合token, NFT來極大化內容提供者與使用者的利益,原本的aggregator將成為discovery的工具,並不擁有創作者的內容,用演算法來彼此競爭,看誰能夠提供最精準最好用的discovery工具,未來 平台將更在意使用者體驗而不是整天想辦法吸引住你的注意力 。

甚至是過去很難處理的公有財悲歌問題,也能透過 代幣經濟設計來捕獲公共財的價值,最好的例子就是碳權交易,所謂的碳權我們也可以視為是一種token,只是創造者是各國政府而不是智能合約,政府利用法規來創建carbon credit的用途 (因法律規定各式企業每年最多有固定的排放量),當某企業碳排放超過標準時就必須到市場購買carbon credit,而政府可以控制carbon credit的總排放量持續下降,市場上對於carbon credit的需求就會上升,導致carbon credit的價格上揚,也會促使綠能產業更加蓬勃發展,這正是 利用token來捕獲「減少碳排」之公共財的例子 ,這個機制若運作得當絕對會比制定罰則來的更有效率。你會問說現在就有碳交易市場阿,用了區塊鏈的技術有甚麼好處? 這個下一個章節會談到。

為何web3比較好?

隨著web3越來越多人開始討論,逐漸成為buzz world之後,也必須靜下心來好好思考為甚麼web3比較好,帶來甚麼好處。就如同在web2時代Jeff Bezos要開網路書店,當投資人問他你是不是個網路公司,他說我不在意Amazon是不是網路公司,我只在意網路怎麼讓賣書的生意有更好的用戶體驗,要知道網路巨頭們之所以成功不單單只是靠data locked-in,而是提供用戶想要的體驗才逐漸成長到現在的規模。所以問題還是回到 web3帶入區塊鏈技術與代幣經濟之後,到底帶來甚麼更好的體驗? 如果Jeff Bezos生在這個時代,他會想要打造什麼樣的產品? 我沒有答案,這也正是我想往創投走的原因,看著世界頂尖聰明的人怎麼利用這些新的工具來解決真正的問題。

我認為web3具有以下優點:

可組合性 (composability) — 幣圈一天,人間一年,很多人聽過這句話。但是背後的原因是甚麼? 應用之間的可組合性(composability)帶來更多可能性,token提供的incentive讓網路產業自帶的飛輪可以快速轉動,讓一個專案product cycle可以經歷精神時光屋,shitty project在incentive結束後價值就會逐漸歸零,真正有價值的project可以快速讓更多使用者發現。

可攜性 (portability) — 雲端讓app可以讓使用者在不同硬體如電腦、手機、眼鏡、手錶之間無痛轉移且即時更新,而Web 3.0可以在各種不同的應用上無痛轉移,以後不會是log in with FB / Google / Apple,而是log in with your own wallet,未來我可以在我媽在台東的window 95電腦利用手機QR code或某個硬體錢包連上我的公鑰,接著我可以連上任何一個網路上的應用而不需登入,我所有資料、資產 (NFT、Token)都可以在一個dashboard展示,接著進行資產交換、聽歌、看影片、參與社群,或是利用discover工具透過token / NFT發現有趣的東西,這些活動都改變我持有的NFT與token。回家之後我開啟的電腦,進入某個metaverse開始工作。幫電腦裝上一個濾鏡簡化區塊鍊上的資料,而非持續的上傳我的個人資料到web 2,重複的證明我是真人,我是誰。

推進柏拉圖前緣 (pareto frontier) — 現在幣圈有許多do something to earn的專案,play to earn, learn to earn, social to earn等等,甚麼都扯到錢感覺銅臭味很重,也是很多人討厭crypto原因,把所有服務變得更加功利主義,但Packy McCormick提出一個非常有趣的觀點,他說我們做決定可以簡化成兩個變數,fun and money,帶入經濟學課本學到的柏拉圖最適原理後,人們合理的決定會極大化fun and money,而加入代幣經濟之後可以frontier更往前推動,Axie Infinity是最好例子,他不是最好玩的遊戲也不是最高薪的工作,但能在短時間吸引大量的玩家就是因為它比一般遊戲能賺到更多錢,也比一般工作更有趣。想像我們在未來在網路上上課也可以賺錢 (Rabbithole)、交朋友也能賺錢 (FWB)、看NBA也能賺錢甚至買下一個球隊 (Krause House),我們在web3不是花錢換取體驗 (money to fun),而是有機會投資體驗,而因為有機會投資體驗,我們有可能體會到過去完全不可能接觸的體驗。

因此web3有機會進一步提升 創新的速度、使用者體驗、柏拉圖最適,但最吸引我的是是否能透過新的機制解決更複雜的問題 ,例如上面提到的climate chage,甚至healthcare,在我當healthcare analyst的時候,深刻體會到美國醫療體系最大的問題是data silos,原因包括電子病歷系統之間並不互通,醫院、保險公司互相競爭導致 醫療數據被鎖在walled garden之中,數位化的程度顯著落後其他產業,導致效率不佳,美國每年醫療花費佔17%是OECD國家中最高但整體的醫療效果卻不佳。我相信未來web3的portability可以解決data silos問題,病人擁有自己完整的資料,而非醫院或是保險公司,這件事FDA、CMS這件事講了很久,每年digital health conference也都在講這個問題,但都遲遲無法解決,非常期待未來可以看到有公司可以透過區塊鍊技術、代幣經濟解決這類問題。

Web3甚麼時候會迎來爆發期?

這時候就必須把現在更夯的buzzworld — metaverse給帶進來。

創造一個新的數位世界需要許多創作者,而因為web3能夠將網路的價值重新歸還給創作者, 下一代的創造者勢必會更擁抱web3的方式創造內容,而使用者在web3的體驗越來越好之後自然會跟隨著創作者移往web3 。

當越來越多不同的數位世界被創造出來之後,我相信web3的可攜性 (portability)會有越來越重要的地位。meta的意思是「穿越」,意味著未來我們可以利用NFT帶著自己的身分穿越不同的網路服務、不同的遊戲,但可以穿越不同宇宙又有甚麼好處? 將你身份、資產帶往不同的宇宙,會提高沉浸感(presence),因為一旦每個你與虛擬世界的互動都會造成你實際資產的變化、實際身份的改變,你會感到更真實,而沉浸感/真實感是metaverse體驗更勝現在internet的關鍵之一,你 不是只有消費網路的上內容,而是存在內容之中 。

用最簡單的例子,5年之後Meta創造出一個metaverse,假設又是個walled garden,你知道進去裡面互動的資料都記錄在Meta的資料中心,在裡面累積的資產、人脈都無法在wall garden之外使用,而在牆外,web3社群建立起另外一個metaverse,資產、紀錄都被你擁有而非某個數位世界、某個網路服務,你會使用哪個metaverse?

在手機推出之後網路過去意想不到的應用,有了Uber、Airbnb、FB,甚麼時候是web3的手機時刻? 我相信就是metaverse成熟時。

結語

雖然對web3樂觀,但目前的應用都還在很早期,也有很多風險,例如:

centralized application帶來的高效率是否無法在web3發生

Open source另外一面是很難找到有sustainable moat的項目

Composability的好處會不會最後成為風暴的開端,當最底層的協議出事會不會讓整個lego崩塌。

因此除了投資web3之外,我更建議大家成為web3的user / builder,原因就是這篇文章一直說到的web3的網路價值將回歸user與builder,下載metamask來defi世界玩玩farming,找個DAO加入並想辦法貢獻自己的能力,在Mirror上面寫寫文章,找個NFT project加入一下邪教感受一下vibe。

Web3 favor utility players.

Let’s play, have fun, and maybe earn in web3.